ECTS

60 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Présentation

Télécharger le fichier "Guide S5-S6 Babel 25-26"

Consultez bien votre emploi du temps après la semaine des partiels, pour vérifier si vous avez des CM de l’UFR de Langues qui commencent la semaine du 8 Septembre.

Vous ne pouvez pas changer de langue en cours d’année.

Vous ne pouvez pas passer dans un niveau inférieur en langue, mais vous pouvez demander à passer dans le niveau supérieur, si vous avez le sentiment de vous être ennuyé au premier semestre. Rendez-vous alors au Centre de langues pour demander un changement de groupe : bâtiment A, 1er étage.

En cas de superposition de cours de langue le soir, ou d’impossibilité majeure d’assister à un cours du soir, vous pouvez demander à changer de groupe (si d’autres groupes existent), en passant toujours par le centre de langues, bât. A, 1er étage.

Rappels : gestionnaire de la licence :

Manon Villanova

Manon.villanova@u-bordeaux-montaigne.fr

Bureau I218

Si vos cours n’apparaissent pas au complet à partir du 9 septembre (pas avant) dans votre planning en ligne, veuillez vous rendre au bureau de Nolwenn LEPLAT, responsable des plannings :

Bureau I209

Sauf pour les cours de langue (> Centre de langues, bât. A, 1er étage).

Les résultats du premier semestre seront diffusés le 23 février. Les copies de partiels seront consultables entre le 27 février et le 3 mars (précisions ultérieurement).

Compétences

Bloc de compétences disciplinaires

Bloc de compétences transversales

Bloc de compétences préprofessionnelles

Tableau des compétences

| Semestre | Semestre 5 L3 Lettres BABEL : langues et cultures du monde | Semestre 6 L3 Lettres BABEL : langues et cultures du monde | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Unité d'Enseignement | Plurilinguisme et traduction | Littérature | Langue et culture | Anglais | Spécialisation | Plurilinguisme et traduction | Littérature | Anglais | Langues et cultures du monde | Spécialisation | |

| Bloc de compétences disciplinaires | 432 Mobiliser les concepts de la théorie littéraire et une culture personnelle pour lire et interpréter des textes de nature, d'origine et d'époque diverses (de l'Antiquité gréco-latine jusqu'à l'époque contemporaine) | x | x | x | x | ||||||

| 560 Se servir aisément des structures, de l’évolution et du fonctionnement de la langue française et d’au moins une langue vivante étrangère (avec des éléments de langues anciennes) pour analyser des discours oraux et des productions dans ces deux langues, y compris liés aux nouveaux modes de communication | x | x | x | x | x | ||||||

| 559 Se servir aisément des outils linguistiques permettant une communication et une compréhension de toute forme de discours (oral, directement produit ou enregistré, écrit, rapport, correspondance, information, essai, production littéraire …), dans différents contextes et ce dans la langue maternelle et dans la ou les langues visées | x | x | x | x | x | ||||||

| 406 Mobiliser des concepts dans les domaines linguistiques de la langue française et de la langue étrangère visée pour la relation et le transfert entre différentes aires culturelles | x | x | x | x | |||||||

| 290 Identifier et situer dans leur contexte des productions culturelles et artistiques diverses (littérature, beaux-arts, musique, théâtre, cinéma, multimédias) en lien avec les genres et grands courants littéraires, dans une perspective à la fois historique et comparatiste (les resituer à l’échelle de la France, de l’Europe et du monde) | x | x | x | x | x | ||||||

| 472 Produire des études critiques de documents écrits dans différentes perspectives (rédaction de synthèse, études stylistiques ou argumentatives) dans différents champs et époques historiques | x | x | x | x | x | ||||||

| 491 Repérer l’organisation institutionnelle, administrative et associative de la gestion, de la conservation et du commerce des productions artistiques ou création du domaine concerné | x | x | x | ||||||||

| Bloc de compétences transversales | 289 Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet | x | x | ||||||||

| 022 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation | x | x | |||||||||

| 184 Développer une argumentation à l'écrit comme à l'oral et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité | x | ||||||||||

| 061 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, lors d'échanges professionnels, par oral et par écrit, en français | x | x | |||||||||

| 062 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, lors d'échanges professionnels, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère | x | x | |||||||||

| Bloc de compétences préprofessionnelles | 296 Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs, les champs professionnels et les parcours possibles pour y accéder | x | x | x | |||||||

| 495 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale | x | x | x | ||||||||

| 580 Travailler en équipe autant qu'en autonomie ou en réseau au service de projets nécessitant prise d'initiatives, respect de principes déontologiques et capacité d'adaptation | x | x | x | ||||||||

| 294 Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la formation ainsi que les parcours possibles pour y accéder | x | x | x | ||||||||

| 056 Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte et identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs | x | x | x | ||||||||

| 543 Savoir s'auto-évaluer et se remettre en question | x | x | x | ||||||||

| 006 Acquérir la capacité de comparer des langues à travers des classements typologiques et élargir le regard sur la linguistique à travers la prise en compte de disciplines connexes | x | x | |||||||||

| 299 Identifier les débouchés professionnels et se préparer à l'insertion au marché du travail | x | x | |||||||||

| 573 Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives | x | ||||||||||

Organisation

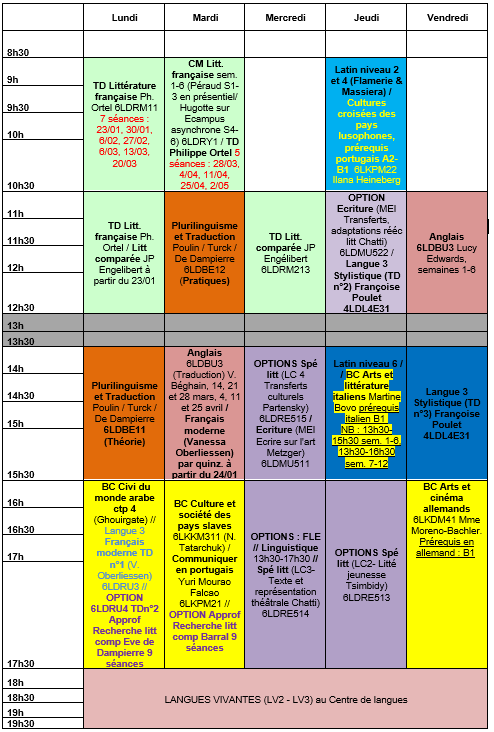

Emploi du temps du Semestre 6 :

Programme

Plurilinguisme et traduction

6 créditsThéories du plurilinguisme

3 créditsPratiques de la traduction et intermédialité

3 crédits

Littérature

6 créditsLangue et culture

9 créditsLangue 2

3 créditsLangue 3

3 créditsAu choix : 1 parmi 22

Roumain S5

3 créditsChinois S5

3 créditsTurc S5

3 créditsLangues des signes S5

3 créditsSuédois S5

3 créditsCatalan S5

3 créditsPolonais S5

Arabe S5

Japonais S5

Serbo-croate S5

3 créditsGrec moderne S5

Italien S5

Persan S5

3 crédits5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines

3 créditsAllemand S5

Basque S5

3 créditsCoréen S5

3 créditsVietnamien S5

3 créditsTchèque S5

3 créditsOccitan S5

Espagnol S5

Russe S5

Culture

3 crédits

Anglais

3 créditsSpécialisation

6 créditsAu choix : 1 parmi 5

Littérature et culture ou latin

6 créditsAu choix : 2 parmi 3

PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale

6 créditsEcrire sur l'art et littérature et patrimoine

6 créditsLittérature et patrimoine

3 créditsEcrire sur l'art

3 crédits

PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES

6 créditsJournalisme

6 crédits

Plurilinguisme et traduction

6 créditsThéories du plurilinguisme

3 créditsPratiques de la traduction et intermédialité

3 crédits

Littérature

6 créditsAnglais

3 créditsLangues et cultures du monde

9 créditsLangue 2

3 créditsCultures du monde

3 créditsAu choix : 1 parmi 5

Langue 3

3 créditsAu choix : 1 parmi 22

Serbo-croate S6

3 créditsBasque S6

3 créditsItalien S6

Japonais S6

3 créditsLangues des signes S6

3 crédits6LDRM511 Programme 1 Langue et culture latines

Russe S6

Vietnamien S6

3 créditsSuédois S6

3 créditsArabe S6

Persan S6

3 créditsPolonais S6

Tchèque S6

3 créditsTurc S6

3 créditsEspagnol S6

Catalan S6

3 créditsCoréen S6

3 créditsGrec moderne S6

Occitan S6

Roumain S6

3 créditsAllemand S6

Chinois S6

3 crédits

Spécialisation

6 créditsAu choix : 1 parmi 4

Littérature et culture ou latin

6 créditsAu choix : 2 parmi 3

Ecrire sur l'art et transfert, adaptations

6 créditsEcrire sur l'art

3 créditsTransferts, adaptations, réécriture littéraires

3 crédits

PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES

6 créditsPRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale

6 crédits

Plurilinguisme et traduction

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Théories du plurilinguisme

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Pratiques de la traduction et intermédialité

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Littérature

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Littérature française et francophone

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Littérature XVIe-XVIIIe siècles / Aux frontières de la littérature

Dans cette UE, on s’interrogera sur la manière dont, sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles), les lecteurs et théoriciens définissent la littérature, ses frontières et ses rapports avec les textes et discours non littéraires.

L’organisation des cours est la suivante :

Le CM, commun aux divers groupes de cette UE mutualisée, est au format « tout numérique ». Il prend la forme d’un document rédigé, qui sera disponible sur e-campus dès le début du semestre.

TD : un total semestriel de 36h, réparties selon les groupes en :

- une séance de 3h par semaine,

- ou une séance de 2h chaque semaine, plus une séance de 2h tous les 15 jours.

Le CM dispense un enseignement théorique et un socle de connaissances en histoire littéraire sur une question d’ensemble illustrée par un programme d’œuvres spécifique à chaque groupe de TD.

Les TD, dont les programmes sont indiqués ci-dessous, sont consacrés à l’étude des textes et à la méthodologie de l’exercice écrit de la dissertation (recherche et organisation des idées, mise en forme de l’argumentation, plan, rédaction). Les TD offrent aussi l’occasion de pratiquer l’oral (exposés, commentaires de textes). Les œuvres au programme se prêtent à une réflexion théorique générale sur la définition de la littérature, ses frontières et sa porosité à d’autres discours (récit historique, discours savants…).

Retrouvez le programme de Littérature des L3 Lettres Classiques ici : PDF

Littérature comparée

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

ECUE Littérature comparée : liste à choix (Crédits ECTS pour l’ECUE : 4)

ECUE : 5LDRM211 « Littérature comparée Programme 1 - L’héritage de Déméter : femmes-terre, femmes-nourricières ? »

ECUE 5LDRM212 « Littérature comparée Programme 2 - Face au langage »

ECUE 5LDRM213 Littérature comparée programme 3 - Devenirs du couple romanesque dans le roman occidental

ECUE 5LDRE21F Littérature comparée FAD : Devenir du roman gothique

Littérature comparée 1

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

5LDRM211 Littérature comparée.

Programme 1. L’héritage de Déméter : femmes-terre, femmes-nourricières ?

Une femme qui se dévoue pour les autres, qui tient les liens de la famille et de la communauté, qui prend soin des enfants, des aînés et des malades, qui s’occupe de la maison et des tâches domestiques, telle est l’image traditionnelle des femmes depuis l’Antiquité. Elle s’accompagne d’une symbolique plus diffuse, qui relie les femmes à la nature, au cycle des saisons, à la fertilité de la terre. Cette image s’est nourrie de textes littéraires grecs qui ont donné ses traits à la figure de la femme nourricière, particulièrement « l’Hymne à Déméter », attribué à Homère. Tel est le socle dont nous étudierons l’héritage littéraire, religieux et philosophique, mais aussi les reprises militantes, notamment sa constitution en mythe féministe, et éco-féministe.

Derrière ce que la postérité a retenu de ces images d’un féminin lié à la terre, au cycle, à la fertilité et au vivant, il existe non seulement d’autres figures féminines présentes dans les textes antiques, qui peuvent aussi symboliser le mal, l’abstraction ou le politique, mais aussi d’autres traits présents dans les textes mêmes qui servent de socle à la définition de la femme nourricière. On reprendra donc les textes antiques, à partir d’Homère et d’Hésiode, pour chercher ce qui en eux déborde autant la vision stéréotypée de la femme antique forgée par les siècles ultérieurs, que les relectures qui en sont faites aujourd’hui au nom d’une certaine vision du féminisme.

On étudiera la figure de la femme nourricière dans différents contextes culturels : l’Antiquité grecque, avec le mythe de Perséphone dans l’Hymne à Déméter du pseudo-Homère, l’Amérique des années 1920 dans Sula de Toni Morrison, et la France contemporaine avec Ladivine de Marie Ndiaye. Nous pourrons alors analyser différents visages du féminin : mère, fille, épouse, amante, célibataire, servante, serveuse, nourrice, institutrice, femme au foyer, déesse, sorcière. Cette variété de figures nous permettra de nous demander s’il existe une façon féminine de se rapporter aux autres (maris, enfants, amies, société), et d’en prendre soin, ainsi que de se penser comme un individu. On cherchera alors à faire apparaitre quelles conceptions d’un « mode féminin d’être » sont mobilisées dans ces représentations, et dans quelle mesure elles sont déterminées par les conceptions d’un naturel féminin, de la culture, de l’éducation, ou d’un contexte. On verra s’esquisser un croisement des lignes de lecture, qui inscrit les femmes dans des catégories présentes dès les textes antiques : sexe, âge, « classe » et « race » - nous réfléchirons à l’usage de ces deux termes.

Notre lecture nous offrira l’occasion de réfléchir autant à l’herméneutique qu’à la définition de la littérature. D’une part, nous essaierons de tracer la frontière toujours mobile entre ce qui est projeté de façon anachronique par les constructions critiques et ce qui résiste dans les textes.

D’autre part, nous chercherons aussi à cerner ce qui fait le propre de la littérature, par rapport à des textes historiques, ethnologiques ou sociologiques. Ni un document, ni un discours porteur de « messages », l’œuvre littéraire nous offre l’espace pour déployer une réflexion complexe, et ouverte, sur la place des femmes et la construction de leurs identités.

Au-delà de ces analyses et de ces pistes de réflexion, nous nous demanderons dans quelle mesure la littérature nous permet de découvrir, d’expérimenter, de penser, de comprendre, d’imaginer et d’inventer aussi, d’autres vies que les nôtres.

Nous travaillerons sur « l’Hymne à Déméter » du pseudo-Homère, publié dans les Hymnes (trad. Jean Humbert, Les Belles Lettres, 1936, rééd : 1997). Comme le volume de la collection Budé peut être onéreux pour des budgets étudiants, commencez par lire les traductions disponibles en ligne : « Hymne à Cérès », par Ernest Falconnet en 1845 et « Hymne à Déméter », par Charles Leconte de Lisle.

Je proposerai un exemplaire du texte en version bi-langue sur e-campus.

Littérature comparée 2

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

5LDRM212 Littérature comparée.

Programme 2 : Face au langage

Enseignante : Céline Barral

Nous travaillerons sur l’œuvre de deux auteurs qui ne se sont ni connus ni lus : Karl Kraus (mort en 1936) et Valère Novarina (né en 1942). Tous deux ont mis sur la scène du théâtre un langage qui n’est plus porté par des personnages ni une action dramatique, mais qui s’expose à nu, comme machine ou organisme traversé de matériaux intertextuels, de langues, de dialectes et de sociolectes, et qui semble nous précipiter vers l’Apocalypse. Ces deux « théâtres du verbe » ont quelque chose d’antithéâtral et de monstrueux. Mais ce manège du langage est rythmé par des inspirations communes : l’Apocalypse de Jean, et la veine tragique de Shakespeare, d’une part ; l’opérette et le cabaret, et la verve comique, d’autre part. Derrière cet allant satirique, les masques à gaz des millions de morts de la Grande guerre, et le masque mortuaire du comédien disparu font de ces pièces des méditations sur la mort et la finitude de l’homme.

Nous analyserons ces deux pièces en nous intéressant particulièrement à leur devenir au cours du temps, au fil des remaniements successifs de leur composition par les deux auteurs ; aux problèmes de traduction et de mise en scène qu’elles suscitent ; et aux conceptions du langage qu’elles mettent en acte.

Littérature comparée 3

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

5LDRM213 Littérature comparée.

Programme 3 : Devenirs du couple romanesque dans le roman occidental

Enseignant : Antoine Ducoux

On connaît les tristement célèbres couples passionnels de la littérature : Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Catherine et Heathcliff… ou la variante de ce motif, le couple criminel (Valmont et Merteuil, Macbeth et sa femme…) Si la thématique du couple malheureux est récurrente dans l’histoire littéraire, d’autres romans explorent de façon toute différente la question du couple et de la vie à deux. La représentation romanesque du couple, et particulièrement de la conjugalité, soulève toutes sortes de questions sociales et politiques dont l’actualité n’est plus à démontrer : l’institution sociale du mariage et ses transformations dans l’histoire, la domination masculine, l’émancipation féminine, la place et la fonction que la société attribue au couple… À travers trois romans d’amour figurant au canon de la littérature occidentale, nous étudierons les variations des topiques du récit amoureux et nous poserons les questions suivantes : à quels modèles implicites, mythologiques, littéraires et culturels, ces romans répondent-ils ? comment leurs auteurs traitent-ils les « scripts » imposés de la relation amoureuse ? À propos, écrit-on différemment sur le couple quand on est un auteur ou une autrice ? Nous prêterons une attention particulière aux paradoxes que soulève la représentation romanesque du couple : l’idéal chevaleresque est-il compatible avec la vie conjugale ? À quel prix une jeune femme de la société anglaise marchande-t-elle sa liberté dans le mariage ? Comment le destin d’un couple peut-il refléter celui d’un pays occupé ? Nous déchiffrerons les réponses que les romanciers et romancières apportent à ces questions à travers la mise en débat des discours sur l’amour, le jeu narratif sur la variation des points de vue. Ce cours s’adressant à des étudiant-es spécialisé-es en lettres et langues, nous ne perdrons pas de vue le questionnement proposé par ces œuvres sur la langue et sur les mots de l’amour.

Langue et culture

ECTS

9 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Langue 2

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Polonais S5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Langue polonaise : initiation ou consolidation.

Arabe S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Communiquer en portugais 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Il s’agira de mettre l’accent sur des activités amenant l’étudiant à produire des textes complexes, argumentatifs et s’exprimer aisément sur des sujets de plus en plus variés.

Allemand S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Langue 3

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Roumain S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Chinois S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Chinois consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Chinois intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Chinois débutant A1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Turc S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Langues des signes S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Suédois S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Catalan S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Polonais S5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Langue polonaise : initiation ou consolidation.

Arabe S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Arabe avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Japonais S5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Japonais débutant A1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Japonais consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Japonais intermédiaire B2 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Japonais intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Serbo-croate S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Langue serbo-croate : initiation ou consolidation.

Grec moderne S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Grec moderne avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Italien expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Persan S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

- Langue et culture latines -

(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).

Loisirs et littérature à Rome

Intervenante : Anne Bajard

Allemand S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Allemand intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Basque S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Coréen S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Coréen intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Coréen consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Coréen débutant A1 semestre 5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Vietnamien S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 5

Tchèque S5

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Langue tchèque : initiation ou consolidation.

Occitan S5

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol expert C1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Espagnol consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe S5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe consolidation A2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe intermédiaire B1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe avancé B2 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Russe débutant A1 semestre 5

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 5

Culture

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Cinéma

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Lecture et analyse d’œuvres cinématographiques en langue allemande.

Histoire et civilisations arabes

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Sociologie italienne

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Séminaires sur des phénomènes sociétaux.

Cultures croisées des pays de langue portugaise 3

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Cours dédié aux cultures des pays de l'Afrique lusophone.

Littérature italienne

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Découverte de moments et figures clés de la littérature italienne antique et pré-moderne.

Cultures du Japon 3

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 3

Cours neutralisé pour l'année 2022-2023

Civilisation des pays slaves

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Étude approfondie des civilisations des pays slaves.

Anglais

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Spécialisation

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Littérature et culture ou latin

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

- Langue et culture latines -

(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).

Loisirs et littérature à Rome

Intervenante : Anne Bajard

5LDRM513- Programme 3 Bible et littérature

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

- Bible et littérature -

(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).

Proust et la Bible

Intervenant : Sophie Duval

5LDRM512- Programme 2 Littérature francophone

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

- Littérature francophone -

(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).

Le « roman familial » maghrébin

Intervenante : Mounira Chatti

PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Linguistique de la langue des signes

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

La langue des signes, reconnue officiellement depuis peu, pose de nombreux défis pour les recherches linguistiques : son canal visuo-gestuel, son vocabulaire et sa grammaire en trois dimensions obligent à reconsidérer certains concepts et outils prévus pour les langues vocales.

Ce cours présentera ces recherches et les outils développés : espace de signation, transferts, classificateurs…

Seront également abordées les questions touchant à l’écriture de la langue des signes, à son enseignement, à l’histoire, la communauté linguistique et la culture sourdes, à la philosophie et la politique linguistiques.

Approches comparatives et typologiques des langues

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Le présent cours développe et conjugue deux approches à la diversité linguistique, à la fois distinctes et complémentaires :

- une approche typologique, visant le classement des langues d’après plusieurs modèles ou types (de la structure syntaxique aux différents traits ou phénomènes linguistiques). Ce classement privilégie traditionnellement la coupe synchronique et se focalise d’abord sur ce qui différencie entre elles les langues naturelles ;

- une approche comparative, visant la comparaison entre langues d’une même famille ou de familles différentes, et ce non seulement en synchronie, mais également en diachronie. La comparaison, traditionnellement, vise à remonter, ou reconstituer, des langues ancestrales, ou « langues-mères ».

Cela dit, il est assez évident que pour classer des langues – c’est-à-dire les distribuer dans des ensembles typologiques – on ne peut faire en aucun cas l’économie de la comparaison.

Approches typologiques

Cette première partie du cours vise à fournir aux étudiants les informations de base concernant la typologie linguistique (désormais : TL). Loin d’être une discipline aux frontières bien délimitées, la TL sera envisagée dans toute sa complexité, que l’on pourrait définir comme un ensemble de tentatives, historiquement déterminées, de classer les langues d’après des critères (la « structure », d’abord et surtout, mais pas seulement) et suivant des questionnements divers. Notre approche sera donc à la fois synchronique et diachronique et, pour ce qui est de cette dernière, nous nous devrons de valoriser la composante idéologique qui a inspiré telle ou telle typologie linguistique à tel ou tel moment de l’histoire et dans tel ou tel contexte culturel, national. En effet, le classement des langues a souvent rimé avec leur hiérarchisation, qui, de fil en aiguille, a facilement débordé le cadre strictement linguistique pour atteindre et concerner la dimension culturelle, voire ethnique. Autrement dit, la TL a par le passé justifié, entre autres, un discours axiologique valorisant, ou dévalorisant, les langues en place et, par ricochet, les communautés porteuses de ces langues.

Par ailleurs, nous tâcherons de comparer la TL et le foisonnement lexical, terminologique et discursif qui s’y rattache, avec les formes, la terminologie et le discours typiques des classements relevant des sciences naturelles. On explorera ainsi, quoique de manière non systématique, les rapports et filiations qui lient les sciences du langage aux sciences naturelles. Dans cette perspective nous aborderons également le problème des universaux linguistiques (désormais : UL), sorte de chimère toujours recommencée des sciences du langage qui permettrait d’envisager celles-ci en tant que relevant, du moins en partie, des sciences naturelles. Si les UL ont pu être opposés aux TL, dans la mesure où les premiers se focalisent sur les ressemblances, les invariants du langage humain, alors que les secondes prennent en compte d’abord et surtout la diversité des langues, nous reconnaissons aujourd’hui la complémentarité foncière des études sur les UL et de celles sur les TL. Qui plus est, les UL nous poussant à prendre en compte moins les langues dans leur ensemble que quelques traits, phénomènes ou « types », nous serons amenés vers une sorte de déconstruction des TL. Il y a là un changement radical, voire un renversement de perspective : au lieu de chercher à classer les langues d’après des types idéaux, nous chercherons à cartographier dans quelles langues tel ou tel trait ou type est bien présent. C’est finalement le but principal du World Atlas of Language Structures, auquel nous ferons référence de manière assez systématique, notamment dans la seconde partie du cours.

Au cœur de cette vision complémentaire (UL et TL), il y a le sujet en tant qu’être de langage, doté d’un corps qui est à la fois physique (anthropologiquement déterminé), socio-linguistique (historiquement déterminé) et symbolique (anthropologiquement et historiquement déterminé). Pour chacun de ces « corps » on peut imaginer une particulière approche à la TL.

- Le corps physique renvoie aux contraintes organiques, particulièrement sensibles dans le cadre de l’acquisition des langues : celle-ci présente en effet des étapes universelles, anthropologiquement définies et peut-être en phase avec la règle de récapitulation ontophylogénique. Les étapes de l’acquisition des langues seraient dans ce cas-là un résumé du développement linguistique de l’espèce (phylogenèse).

- Le corps socio-linguistique renvoie à l’inscription historique du sujet dans un maillage social, sillonné en permanence par la langue et les interactions (en présence, en absence, en latence) qui façonnent son dire, de même que par les à-coups et les aléas de l’histoire : ces facteurs aboutissent, entre autres, à une typologie sociolinguistique des langues, classant les langues essentiellement d’après leurs fonctions et représentations partagées au sein des sociétés.

- Le corps symbolique renvoie quant à lui à la construction de la logosphère par rapport au point de vue du sujet enveloppé et en interaction permanente (à la fois physique, formelle, et socio-historique) avec l’environnement. Des phrases et syntagmes figés, dans les différentes langues-cultures, montrent bien la productivité sémantique de la représentation du corps dans l’espace (quelques exemples : représentation du temps par rapport à l’existence du sujet : « futur devant nous » versus « passé derrière nous », ou l’inverse ; abondance versus rareté de métaphores anthropomorphes ou zoomorphes ; particuliers systèmes de numération plus ou moins basés sur les arthrômes ; etc.) : une TL fondée sur la manière qu’ont les langues de « mettre à contribution » le corps symbolique paraît dès lors légitime.

Le point de vue du sujet contribue à problématiser, voire à court-circuiter, la TL.

Approches comparatives

La seconde partie du cours vise à sensibiliser les étudiants à la « multi-comparaison linguistique », à savoir la comparaison des langues (régionales, d’abord et surtout, de France et d’ailleurs) d’après plusieurs angles visuels et critères. La suite des travaux dirigés permettra en effet de sonder et questionner collectivement plusieurs formes de comparaison :

- Une comparaison « étique » (etic approach), c’est-à-dire strictement linguistique, objective (autant que possible). Quelques questions, en guise d’exemple : en quoi l’occitan s’éloigne-t-il du français (phonologie, syntaxe, lexique…) ? Est-ce que le rromani, diasporique en Europe, peut être considéré une langue unitaire malgré la forte variation diatopique ? Y a-t-il un critère discret, objectif, qui permette de rassembler plusieurs variétés linguistiques dans un même diasystème ? Le francoprovençal est-il un mélange de français et de provençal ? Peut-on parler, en termes scientifiquement fondés, de « distance » entre deux langues ? Et comment la mesurer ? Quelles sont les méthodes dialectométriques en usage ? Pourquoi les utilise-t-on ? Est-ce que le concept de « langue polynomique » peut être considéré comme une sorte de comparaison interne de variantes locales d’une même langue ? Quel est le rapport entre linguistique comparée, typologie linguistique et universaux linguistiques ? Et ainsi de suite.

- Une comparaison « émique » (emic approach), c’est-à-dire prenant en compte l’élément idéologique venant compliquer la donne linguistique étique : la comparaison bascule facilement dans la catégorisation, et la catégorisation peut déboucher sur la stigmatisation ou bien, à l’opposé, sur la survalorisation. D’autres questions, en guise d’exemple : le béarnais, c’est du gascon ? Le gascon, c’est de l’occitan ? Et le provençal, quant à lui, est-ce de l’occitan ? Y a-t-il continuité / interaction entre les concepts klossiens de « langue par élaboration » (ausbausprache), de « langue par distanciation » (abstandsprache) et de « langue-toit » (dachsprache) ? Quel rôle jouent les représentations sociales des langues dans leur catégorisation ? Quelle est la part d’idéologie qui permet de distinguer entre langue, dialecte, patois ? Et ainsi de suite.

- Une comparaison « évolutive », tenant compte de l’interaction des deux premières : comment se fait-il que l’occitan, langue de grand prestige littéraire en Europe occidentale au Moyen-Âge, soit perçu encore aujourd’hui, par une masse considérable de la population de France, comme un patois ? Quand est-ce que le corse, jadis considéré tout simplement comme de l’italien dialectal (usages populaires à l’oral), a émergé comme langue à part entière en même temps que langue écrite ? Quel est le rapport entre les variétés linguistiques diasporiques (na-našu, arbëresh) et les correspondantes langues de la mère patrie (croate, albanais) ? Et ainsi de suite.

Ecrire sur l'art et littérature et patrimoine

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Littérature et patrimoine

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Ecrire sur l'art

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Confrontation à l'apprentissage d'une langue nouvelle

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Le cours de Confrontation à l’apprentissage d’une langue nouvelle vise une réflexion pratique sur le processus d’apprentissage d’une langue étrangère jamais étudiée auparavant. Il est constitué de 8h d'éléments théoriques et de 16h de cours de langue. Les étudiants auront le choix entre différentes langues, selon les critères suivants :

- la langue doit être nouvelle (non apprise auparavant) pour l'étudiant

- la langue peut être une langue étrangère "éloignée" du français (par exemple : arabe, basque, coréen, etc.) mais aussi une langue moins éloignée (par exemple l’occitan) pour voir quelles sont les stratégies d’apprentissage que l’apprenant met en place selon la langue qu’il apprend

- les cours doivent viser des objectifs de communication (pas de cours de description linguistique, pas de grammaire-traduction)

- les cours ne doivent pas être des cours particuliers.

Les cours de langue suivis feront l’objet d’une analyse qui s’appuiera sur les éléments théoriques délivrés pendant ces huit heures et qui viseront à articuler situation d’enseignement / apprentissage et facteurs et processus individuels d’apprentissage. Un “journal de bord” sera tenu par les étudiants tout au long du semestre.

Méthodologie du FLE 1 et analyse de manuels

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 5

Ce cours vise à présenter aux étudiants les méthodologies du Français Langue Étrangère et à leur permettre de se repérer dans l’offre éditoriale du champ du Français Langue Étrangère en tenant compte des types de public. Pour cela, le cours présente l’évolution historique de l’enseignement des langues étrangères et notamment du français comme langue étrangère. Il développe plus spécifiquement les principes méthodologiques du FLE depuis la méthodologie SGAV jusqu’à la perspective actionnelle, et donne des outils d’analyse des manuels afin de pouvoir les utiliser de façon pertinente en contexte professionnel.

Journalisme

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 5

Découverte du journalisme. Ses enjeux actuels et défis, ses métiers.

Télécharger le fichier «LicenceCHS.op.journalisme.IJBA.docx» (14.1 Ko)

Responsable pédagogique : Thais Barbosa De Almeira

Plurilinguisme et traduction

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Théories du plurilinguisme

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Poétique de la lecture : la poésie traduite

TD de Blanche TURCK, Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY et Isabelle POULIN

Ce cours, qui rassemble en un même bloc de 4h hebdomadaires les deux enseignements phares de la licence Babel depuis la L1, Pratiques de la traduction et intermédialité, d’une part, et Théorie et plurilinguisme, d’autre part, propose de mêler une approche théorique et une approche pratique de la poésie traduite, afin d’aborder plusieurs aires linguistiques et culturelles : domaine russe (volet assuré par Isabelle Poulin), domaine hispanique - en particulier Argentine (volet assuré par Blanche Turck), domaine arabe - en particulier Mashrek et Palestine (volet assuré par Eve de Dampierre-Noiray).

Par poétique de la lecture, on entend l’idée que, face au texte poétique, le traducteur est avant tout un lecteur et qu’il élabore, par sa position et ses choix, une certaine lecture de la poésie, et donc une conception de la poésie. Traduire la poésie, c’est donc dire quelque chose de ce qu’est la poésie.

Cette réflexion s’appuiera sur une approche pratique, voire expérimentale, de textes poétiques traduits du russe, de l’espagnol, et de l’arabe, mais aussi sur une approche théorique (introduction aux approches critiques de la lecture développées depuis les années 1970 ; réflexion sur la pensée ou non pensée du plurilinguisme dans la théorie littéraire, histoire de la traduction, etc.). Pour les étudiants et étudiantes arrivés presque au terme de la licence Babel qui les a formés au plurilinguisme, il s’agira de prendre la mesure de la grande richesse et variété des pratiques de traduction, d’appréhender les évolutions propres à ces domaines linguistiques respectifs, mais aussi de comprendre combien nos démarches et manières de lire la poésie traduite (la mise en recueil, la constitution d’anthologies, par exemple) sont indissociables d’une pensée du genre poétique.

Le cours (2 x 2 h hebdomadaires, lundi 13h30-15h30 et mardi 10h30-12h30) prendra appui sur une anthologie fournie lors de la première séance. Les étudiants devront aussi se procurer l’ouvrage suivant :

Pratiques de la traduction et intermédialité

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Poétique de la lecture : la poésie traduite

TD de Blanche TURCK, Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY et Isabelle POULIN

Ce cours, qui rassemble en un même bloc de 4h hebdomadaires les deux enseignements phares de la licence Babel depuis la L1, Pratiques de la traduction et intermédialité, d’une part, et Théorie et plurilinguisme, d’autre part, propose de mêler une approche théorique et une approche pratique de la poésie traduite, afin d’aborder plusieurs aires linguistiques et culturelles : domaine russe (volet assuré par Isabelle Poulin), domaine hispanique - en particulier Argentine (volet assuré par Blanche Turck), domaine arabe - en particulier Mashrek et Palestine (volet assuré par Eve de Dampierre-Noiray).

Par poétique de la lecture, on entend l’idée que, face au texte poétique, le traducteur est avant tout un lecteur et qu’il élabore, par sa position et ses choix, une certaine lecture de la poésie, et donc une conception de la poésie. Traduire la poésie, c’est donc dire quelque chose de ce qu’est la poésie.

Cette réflexion s’appuiera sur une approche pratique, voire expérimentale, de textes poétiques traduits du russe, de l’espagnol, et de l’arabe, mais aussi sur une approche théorique (introduction aux approches critiques de la lecture développées depuis les années 1970 ; réflexion sur la pensée ou non pensée du plurilinguisme dans la théorie littéraire, histoire de la traduction, etc.). Pour les étudiants et étudiantes arrivés presque au terme de la licence Babel qui les a formés au plurilinguisme, il s’agira de prendre la mesure de la grande richesse et variété des pratiques de traduction, d’appréhender les évolutions propres à ces domaines linguistiques respectifs, mais aussi de comprendre combien nos démarches et manières de lire la poésie traduite (la mise en recueil, la constitution d’anthologies, par exemple) sont indissociables d’une pensée du genre poétique.

Le cours (2 x 2 h hebdomadaires, lundi 13h30-15h30 et mardi 10h30-12h30) prendra appui sur une anthologie fournie lors de la première séance. Les étudiants devront aussi se procurer l’ouvrage suivant :

Littérature

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Littérature française et francophone

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Littérature française et francophone

Crises (du genre, du langage et du sujet) du 19è au 21è siècle

Description : Étude de deux ou trois œuvres du XIXe, XXe ou XXIe siècle.

Responsable de l’UE : Philippe ORTEL

Intervenants : Blandine Delanoy, Antoine Ducoux, Valéry Hugotte, Philippe Ortel.

Présentation de l’UE : Un cours magistral de 12h, assumé par Valéry Hugotte (6 h) et Alexandre Peraud (6 h) ; un TD de 36h pour chacun des groupes sauf pour la FAD (24h).

Programmes : chaque groupe a un programme différent

- Programme de Antoine Ducoux (TD 1).

Alfred JARRY, Ubu Roi, Paris, dossier par Françoise Spiess, Gallimard, coll. Folioplus Classiques, 2016 [toute édition est tolérée, mais celle-ci vous aidera grâce au dossier complémentaire]

Ahmadou KOUROUMA, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, coll. « Points », 1970

Ce cours, qui privilégie l’analyse détaillée des textes et le commentaire composé, invite à l’exploration de deux œuvres peu étudiées mais fondamentales, qui ont marqué un tournant dans l’histoire théâtrale de la France métropolitaine et dans l’histoire du roman africain d’expression française : Ubu Roi, d’Alfred Jarry, et Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma. Entre théâtre et roman, ce cours se centrera sur la notion de « crise » (du langage, de la représentation, de la mémoire et de l’identité). On envisagera la liaison d’une poétique théâtrale et romanesque avec un contexte politique trouble, marqué par une crise des valeurs, des institutions et des repères historiques et culturels. On situera également ces œuvres au sein d’un contexte artistique et éditorial plus large, pour en mesurer la singularité, au-delà des étiquettes conventionnelles dont le sens mérite d’être clarifié (théâtre de l’absurde, littérature postcoloniale…). On s’intéressera en particulier à l’usage que ces œuvres font du grotesque, garant d’une liberté inédite du style et des formes, pour proposer une satire du pouvoir, et comment cette dimension esthétique participe d’un renouvellement des formes dramatique et narrative. Aucune connaissance préalable sur les auteurs au programme n’est requise, mais la lecture des œuvres au programme avant le début des cours est indispensable.

- Programme de Blandine Delanoy (TD 2).

MUSSET, Lorenzaccio, Paris, GF Flammarion, 2012.

MALRAUX, La Condition humaine, Paris, Gallimard, coll. "Folio", 1972.

La pièce de Musset et le roman de Malraux ont pour point commun de faire d’une crise politique un élément clef de leur édifice fictionnel : en 1537, la ville de Florence se débat contre le régime tyrannique de Laurent de Médicis, tandis qu’un vent révolutionnaire souffle sur la Chine de 1937. Ces remous politiques, qui constituent des ressorts dramatiques puissants, mettent ainsi au jour diverses facettes de la notion de crise : crise existentielle chez des héros en quête d’eux-mêmes, crise du sens et de l’idéal politique au sein de communautés fragmentées, mal du siècle… sont autant soulevées par ces deux œuvres, entre renouveau et permanence des formes littéraires.

- Programme du groupe de M. Hugotte (TD 3, MEI) :

Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror (Gallimard, «Poésie»)

Henri Michaux, Ailleurs (Gallimard, «Poésie»)

Bibliographie complémentaire

Bellour Raymond, Lire Michaux (Gallimard, « Tel », 2011).

Blanchot Maurice, Lautréamont et Sade (Editions de Minuit, « Arguments », 1949).

Hugotte Valéry, Lautréamont : Les Chants de Maldoror (P.U.F., « Etudes littéraires », 1999).

Michaux Henri, La Vie dans les plis (Poésie/Gallimard, 1990).

- Programme du groupe de M. Ortel (TD 4. Babel, Enseig./Recherc. et LC).

Maeterlinck, Intérieur dans Trois petits drames pour marionnettes, Espace-Nord, 2015 (ou toute autre édition).

Henri Michaux, Lointain intérieur dans Plume, précédé de Lointain intérieur, Poésie/Gallimard, 1963.

Ce cours s’organise autour de la notion de crise en littérature : crise dans la littérature (sa mise en scène) plutôt que crise de la littérature (ce qui est un autre sujet, bien que les deux questions puissent se rejoindre). Les deux œuvres au programme interrogent en profondeur notre perception habituelle de la réalité. Elles correspondent à deux époques différentes (XIXe/XXe siècles) et deux genres différents (théâtre et poésie). Ces deux œuvres sont à lire en relation avec le cours magistral.

Centré sur l’analyse des textes, ce cours privilégie l’explication linéaire (à titre d’exercice) et le commentaire composé (pour l’examen terminal). Il vise à approfondir vos connaissances s’agissant de la poétique de deux genres (théâtre et poésie), de deux grandes périodes de la littérature et à améliorer vos compétences en analyse des textes, organisation de vos idées et rédaction.

Littérature comparée

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Littérature comparée 1

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Le roman de la surveillance (TD de M. Engelibert)

On s’interrogera sur la mise en intrigue romanesque de la surveillance dans les sociétés contemporaines à partir de deux romans dystopiques : un des fondateurs du genre, 1984 de George Orwell (1949), et un contemporain, Les Furtifs d’Alain Damasio (2019). Ces romans décrivent des sociétés où une pratique généralisée de la surveillance accompagne un recul du droit et on y voit couramment une critique des systèmes de discipline ou de contrôle qu’ont connu leurs auteurs. Mais on peut aussi y lire, ancrée dans l’histoire longue de la littérature utopique, une mise en fiction de dispositifs de visibilité, posant les questions de l’asymétrie du regard (qui voit ? qui est vu ?), des rapports de pouvoir et de la subjectivation. C’est à partir de l’analyse des procédés de la fiction (voix narratives et points de vue, espace-temps diégétique, caractérisation des personnages, etc.) que se détachera la politique de ces romans, c’est-à-dire la manière dont ils représentent et donnent à éprouver le monde commun.

Littérature comparée 2

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Littérature comparée 3

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Anglais

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Le cours se déroulera en 2 parties

- Semaines 1 à 6 : TD de Lucy Edwards, vendredi 10h30-12h30

Séances les 27 janvier, 3, 10 et 24 février, 3 et 10 mars 2023

This course will centre mainly on improving students' oral skills, with a view to boosting confidence and authenticity of expression in the fields of debating, discussion, interaction and presentation techniques. Activities will explore the theme of 'the beaten track' and how we

aspire to stick to it or stray away.

- Semaines 7 à 12 : TD de Véronique Béghain, mardi 13h30-15h30

Séances les 14, 21 et 28 mars, 4, 11 et 25 avril

Approche de la traduction littéraire :

Il s’agit d’un cours d’entraînement à la pratique de la traduction littéraire anglais-français à partir d’extraits d’œuvres longues ou de courtes nouvelles, issues du domaine anglophone. Nous travaillerons également les deux langues et le passage de l’une à l’autre à partir d’exercices de comparaison de traductions publiées d’œuvres du domaine anglophone.

Langues et cultures du monde

ECTS

9 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Cette UE comprend 3 cours :

- Langue 2, TD, 24h ou 36h, Liste à choix (langues du CLBM : poursuite de la langue 2)

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle continu

Session 2 : oral 20 min

- Bouquet culturel, 24 h (mutualisé LLCE)

Liste à choix :

Etudes slaves : Civilisation des pays slaves 24h TD. Pas de prérequis linguistique.

Arabe : Civilisation du monde arabe contemporain 24h CM. Pas de prérequis linguistique.

Italien : Arts et littérature 24hTD. Prérequis en langue italienne : B1

Allemand : Art et cinéma allemands. Prérequis en langue allemande : B1

Portugais : Cultures croisées des pays lusophones. Prérequis en langue portugaise : A2-B1

Pour les descriptifs de ces cours, voir Infos complémentaires plus bas.

- Langue 3 (poursuite du choix fait en L1-L2)

Choix 1 : Langue vivante 3 (mutualisé CLBM > liste à choix des langues CLBM)

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle continu

Session 2 : oral 20 min

Choix 2 : Latin (mutualisé LM) 24h

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle continu

Session 2 : oral 15 min (30 min de préparation + 15 min de passage)

Choix 3 : Langue française : stylistique du français moderne (mutualisé LM) 24-36h

Enseignante : Vanessa Oberliessen

NB : le cours a lieu le lundi de 13h30 à 15h30 + le mardi de 13h30 à 15h30 par quinzaine, à partir de la semaine du 24 janvier.

Vous manquerez 3 séances à cause du cours d’anglais de Mme Béghain, en mars. Mais Mme Oberliessen vous donnera le matériel pour travailler sur Ecampus.

NB : les étudiants qui prennent le bouquet culturel Civilisation du monde arabe contemporain et ont choisi au S5 « Français moderne » iront dans le cours de Stylistique de L2 (licence Lettres modernes) :

Enseignante : Françoise Poulet

TD n°2 (jeudi 10h30-12h30) ou TD n°3 (vendredi 13h30-15h30)

Le cours est consacré à la prosodie de la poésie française des XVIIe-XVIIIe siècles (versification, métrique, API...) et à la stylistique du français de cette époque.

Le cours ne s’affichera pas dans votre EDT donc pensez à bien demander les salles à Céline Barral par email au début du semestre.

Langue 2

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Italien S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Polonais S6

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Langue polonaise : initiation ou consolidation.

Espagnol S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Communiquer en portugais 6

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Il s’agira de mettre l’accent sur des activités amenant l’étudiant à produire des textes complexes, argumentatifs et s’exprimer aisément sur des sujets de plus en plus variés.

Allemand S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Cultures du monde

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Histoire et civilisations arabes

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Cultures croisées des pays de langue portugaise 4

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Il s'agira de mettre en relation les cultures des pays lusophones à partir de la question de la subalternité.

Culture et société des pays slaves

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Étude approfondie des civilisations des pays slaves.

Arts et cinéma

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Lecture et analyse d’œuvres cinématographiques en langue allemande.

Cultures du Japon 4

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 4

Cours neutralisé pour l'année 2022-2023

Langue 3

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Serbo-croate S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Langue serbo-croate : initiation ou consolidation.

Basque S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Italien S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Italien avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Japonais S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Langues des signes S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

6LDRM511 Programme 1 Langue et culture latines

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

- Langue et culture latines -

(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).

La femme dans le monde romain

Intervenante : Anne Bajard

Russe S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Russe débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Vietnamien S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Suédois S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Arabe S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Arabe consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Persan S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Polonais S6

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Langue polonaise : initiation ou consolidation.

Tchèque S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Langue tchèque : initiation ou consolidation.

Turc S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Espagnol avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Catalan S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Coréen S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Grec moderne avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Occitan S6

Composante(s)

UFR Langues et Civilisations

Période de l'année

Semestre 6

Roumain S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Allemand S6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand avancé B2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand intermédiaire B1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand débutant A1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand expert C1 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Allemand consolidation A2 semestre 6

Composante(s)

CLEFF - Cité des langues

Période de l'année

Semestre 6

Chinois S6

ECTS

3 crédits

Composante(s)

Scolarité

Période de l'année

Semestre 6

Spécialisation

ECTS

6 crédits

Composante(s)

UFR Humanités

Période de l'année

Semestre 6

Liste à choix :

- Didactique du FLE, 36h, Mutualisé SDL

DIDACTIQUE DU FLE – Semestre 2 : 2 cours

Méthodologie du FLE et élaboration de matériel pédagogique

Le cours s’organise autour de deux volets. Dans un premier temps, sera menée une réflexion sur la / les progression(s) d’apprentissage à partir des descripteurs du CECRL et de leur application dans quelques manuels actuels. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la planification et l'élaboration d'activités pédagogiques à partir de différents supports écrits et oraux.

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle terminal : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance

Session 2 : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance

Apprentissages et activités interculturels

Ce cours vise à développer la compétence interculturelle des étudiants, par l’acquisition d’outils conceptuels propres à appuyer une démarche interculturelle, et à prendre conscience des enjeux interculturels dans l’enseignement / apprentissage d’une langue étrangère. En prenant connaissance de ce champ d’études et de pratiques spécifiques, l’étudiant sera en mesure de proposer des activités interculturelles aux apprenants de FLE, et de prendre en compte la dimension interculturelle dans la gestion des activités d’apprentissage.

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle terminal : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance

Session 2 : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance

- Linguistique, 48h, Mutualisé SDL

LINGUISTIQUE GENERALE – Semestre 2. 2 cours :

Linguistique et sciences connexes

Une partie du cours portera sur les sciences du langage au sens très large, à travers les grandes questions que pose l’étude des langues naturelles, et qui ont été soulevées par la philosophie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, voire l’informatique et les sciences de la communication. Une autre partie du cours portera plus spécifiquement sur les fondements de la linguistique moderne comme une science à part entière, à travers des linguistes comme Saussure, Jakobson ou encore Chomsky, en montrant là encore l’apport des sciences connexes dans la recherche actuelle en linguistique.

Modalités de validation :

Session 1 : contrôle continu

Session 2 : oral 20 min